发布时间:2020-12-09 07:54:59

要是真的能够动手切分开这个太阳视运动的轨迹,或许是用剪子,或许是用刀,也许一个人有一个人喜欢用或是用着顺手的家伙事儿。但我们这是在研究重大历史问题,首先要考虑的是一个时代往往会有一个时代通行的做法,一类事件也会有一类事件的处理手段。

谈到这一点,须知这可不是随随便便地剪开一个绳子套儿,也不是漫不经心地切开餐桌上的面包圈,这是切割天道的大事儿,既神圣,又庄严,当然需要一件很特别的工具——这就用上了我们浙江省博物馆这次展出的铜钺了。

在我们浙江省博物馆编著的展览图册《越王时代——吴越楚文物精粹展》中,推出的第一张文物图片,就是这件铜钺。展览图册的文字说明写道,铜钺因其“华丽、美观的特征,就成了象征权力、威严的礼仪用物,作战时成为军权的象征”。这话讲得很好,这种铜钺,象征着君王的权力,象征着君王的威严,因而也可以说是一件具有神圣意义的器物。我们不妨假想一下:用这种神圣的器物去切分太阳视运动的轨迹、也就是去切分所谓“天道”,应该是一种合理的推测;至少是一种有相当理由的推论。

那么,这样的推论能不能像很多自然科学的假说一样得到实际的验证呢?这可以说没有,也不妨说有。说它没有,是因为到目前为止,我确实还没有看到直接的证据,也就是现在网络语言所说的“实锤”;说它有,是因为我们确实可以看到一些很具体的要素,向我们表明,在上古时期,钺同天文以及人们的用历存在着十分非常密切的关联。

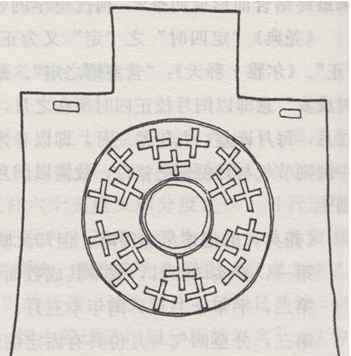

特别注重通过考古学手段研究古代天文历法的冯时先生,注意到上海博物馆藏收藏的一件二里头文化青铜钺,以为其表面圆形排列的十二个用绿松石镶嵌的“十”字图案,体现的是一年十二个月,冯时先生描摹其图像形态如下:

根据这样的解释,冯时先生认为,这些绿松石图案表明,这个铜钺是一件具有强烈天文历法象征意义的物品。因而,我认为这件二里头文化的铜钺,在很大程度上是可以印证拙说,证明以这种“神钺”来截断日行轨辙的假想是合乎古人的天文历数观念的。

又《史记·天官书》记载“东井为水事,其西曲星曰钺。钺北,北河;南,南河”,《汉书·天文志》将“钺”字写作“戉”,应该是存留了西汉人的实际用法。以钺星作为区分北河与南河这两个星官的标志,显示出在当时人的观念中,天上的这条“河”,同地上的河水一样,每一段水流都是相互贯通的,现在区分为所谓“南河”与“北河”,乃是动用钺来把这条水流横切开来成为南、北两段的。这柄横截天河的“钺”,同样显示出一种神圣的权威。

基于这样一些旁证,我想,人们也就有理由把用钺截开的那一个个太阳视运动轨迹的线段,称之为“钺”——最初应该是写作“戉”——而这实际上就是“岁”字的初形,也就是古人以“岁”名“年”、以“岁”称“年”的由来和缘起,即由以“戉”切割连续不断的时间,推衍到用“戉”来指称被它所切分开来的那一个时段。

进一步延伸上述认识,首先我们应该再一次严谨地确认,所谓以“岁”称“年”,至少其原初的语义,指的是太阳年。那么,一个显而易见的问题,就摆在了我们的面前:为什么人们要采用“岁”这一概念来表述相当于“年”这样的时间单位?

谈到古人表述相当于“年”这个时间单位的术语,包括我们在座的各位朋友在内,很多人自然而然地会首先想到《尔雅》讲述的情况,即“夏曰岁,商曰祀,周曰年,唐虞曰载”。这段话看起来好像讲得很顺,实际上却有一个很怪异的地方,这就是由夏至商、再从商到周,这夏—商—周三代上下前后的承继次序,很自然也很顺溜,可是在“周曰年”之后却陡然冒出来一个“唐虞曰载”,就显得很不自然、也很不顺溜了。

为什么?这是因为所谓“唐虞”,指的是由神尧圣舜分别统治的唐、虞之国,尧帝和舜帝,当然都在夏朝的前面,禹继舜位,才有所谓夏朝的创立。所以“唐虞曰载”一语理应放在“夏曰岁,商曰祀,周曰年”诸语的前面,而我们现在看到的情况,则与此恰恰相反,是被置放在了这一年岁表示方式序列的末尾,

那这又是为什么呢?这是因为《尔雅》本为训诂之着,乃前后累积,抄撮成书,“唐虞曰载”这句话应是较晚时期续增的内容,所以纔会出现这样的错位现象。我们现在看到的实际情况是,“岁”、“祀”、“年”诸语,都见于上古时期的确实可信的原始史料,因而可以确认这些词语都是上古时期实际使用过的时间单位,而“载”仅见于其信实性和著述时代都充满争议的《尚书·尧典》,情况显得比较微妙,故人们有理由怀疑,这一词语未必真的曾经应用于上古社会。

对所谓夏朝的认知和表述,是一个非常复杂的问题,在此姑且置而不论。但我们在殷商早期的卜辞中可以看到,当时是多用“岁”字来表述“年”这一语义的,诸如“二岁”、“三岁”、“五岁”、“十岁”之类等等。这虽然不是夏,但却是从所谓夏朝刚刚过来之后不久的事情。这个时期用于纪时的“岁”字到底指的是什么样的“年”,单纯看载录它的甲骨卜辞,一时还很难做出清楚的解答。

为了更好地解答这一问题,我们不妨将视线向长延伸,看看接下来的情况。如上所述,这种以“岁”名“年”的制度,主要盛行于早期卜辞的时代,到了晚期亦即商代末期的卜辞,即已多改而以“祀”称“年”。

商代的纪年用语之所以会形成这种改变,一般认为,这是由于商朝晚期举行“周祭”、亦即遍祭其先王先妣一轮的一个“祀周”总共用时三十六旬或三十七旬,也就是历时360天或370天,与一个太阳年的长度365又1/4天非常接近,而这一轮宏大的祭典,就成为一“祀”,所以,当时人就用这个祀典的“祀”字来代指与其时间长度相当的“年”。

不过在我看来,商人“周祭”用时长短与太阳年长度这二者之间的关系,或许应该颠倒过来:即正因为一个太阳年的长度比三十六旬长那么几天而又比三十七旬短那么几天,所以,殷人才刻意将这一“周祭”的周期设为或三十六旬或三十七旬。盖如同相关学者已经指出的那样,“设置三十七旬型周期的目的是为了调整三十六旬周期与太阳年日数之间的差距的。一个三十六型周期加有一个三十七型的周期是360日加370日,等于730日,平均365日,正接近于一个太阳年的日数”。此外,如商王廪辛被排除于“周祭”的祀典之外,或许也与这种祭祀周期的限制有关,即为凑成其数,不得不削足适履,特意设置某种理由剔除了廪辛。

显而易见,这种与“周祭”之“祀周”时间长度相当的“祀”,表示的只能是太阳年。晋人郭璞注释《尔雅》“商曰祀”句云:“取四时一终。”古人所谓“四时”,是指一个太阳年回归周期中的四个阶段,它同以月份组成和划分的“四季”有着实质性的差别,所以郭璞显然是把“祀”字看作是表示太阳年的名称。既然如此,那么,依据正常的情理来推测,商人在此之前所使用的纪年词语“岁”,就更应该是表示太阳年的纪年单位了。——这也符合前面所说作为纪年单位的“岁”字的本义。

更清楚地讲,我推测“岁”字从一开始表示的就是一个太阳年,这既符合以“岁”名年的本义,也契合商人纪年的实际情况。

当然,上面和大家讲的这些,只是我一个很粗疏、很不成熟的看法。实际上,关于商代“年”的性质,还有一些很重要的基本问题,有待进一步澄清。

这主要是商人过的到底是纯太阳年?还是像现在民间所说“阴历”那样的“阴阳年”?专门研究殷商甲骨问题的学者,总的来说,都以为殷商时期过的是积月成年的“阴阳年”。可是,这种所谓“阴阳年”,同前述“周祭”之“祀周”的时间长度是存在很大差距的,商人原来用“岁”称“年”本来用的好好的,为什么竟会改用这个与之长短差距很大的“祀周”来替代它?这本身就是令人费解的,或者说是很不符合逻辑的。

对基于“祀周”的“祀”同阴阳合历的“阴阳年”的矛盾,有些专家,就把它随便放在那里,不做任何解说。例如常玉芝女士,她一方面非常清楚地讲道:“由商代晚期周祭的祭祀周期得知殷历的‘年’是太阳年,殷历年的长度即岁实在360至370日之间。……殷历年是太阳年。”我想,这是基于甲骨卜辞实际情况做出的合理判断,或者说是一种实事求是的认知。可是,与此同时,她又说道:“殷历月是太阴月,又有闰月的安排,……因此,有殷一代行用的历法是阴阳合历。”可是,如果是阴阳合历,过的就是“阴阳年”,也就是通过闰月来调节各个年份长短的、实际上不是个年的“年”,所谓殷历年就绝不可能是太阳年;反过来说,假如殷人过上了太阳年,就绝不可能用什么“阴阳合历”,也绝不需要、并且绝不可能安插闰月。这是两套完全不同的体系,所谓方枘圆凿,是怎么也弄不到一起去的。

其他从表面上看似乎稍显圆通的做法,如陈梦家先生,说商人是在行用阴阳合历、也就是过“阴阳年“的前提条件下,“借用祀周之‘祀’为年的单位”。但与此同时,陈梦家先生也承认:“到了乙辛时代,……一祀在360—370日之间,和一个太阳年相近。因此,乙辛时代的‘祀’可能即一年。……周人借‘祀’为‘年’,则西周之初的‘祀’已是时间单位。”只要抛弃其他先入为主的成见,仅仅前后连贯地看待他自己这些说法,我想,周人以“祀”称“年”是承自商人的用法,而商人以“祀”称“年”,是缘于其“一祀在360—370日之间”、也就是一个太阳年的时间长度,这应该是不容置疑的结论。

那么,到底是什么原因致使像陈梦家、常玉芝这样的专家最终得出了前面所说的那样的结论呢?

这主要是缘于他们对商人闰月的认识。商人用历有闰月,这几乎是学术界所有关心这一问题的人众口一词的看法。这是因为人们在卜辞中可以看到十三月甚至十四月的记述,还可能在一年中有两个相同的月份——这些情况,意味着殷商时期可能行用过闰月。所谓“闰月”,是指在正常的一年十二个月以外多出来的月份。那为什么会有“多出来”的月份呢?这就是为了把完整的月份、也就是一个朔望月容纳到太阳年里去。可是,若在一个太阳年里安排十二个月,就会比一年短些天;若安排十三个月,则又多出一些天。解决的办法,只能是多数年份设置十二个月,再在一个长周期内、 也就是若干年间有规律地间隔着多安插进一个月去。在这种情况下,比十二个月常规年份多出的这个月份,就是所谓“闰月”。这样一来,有带闰月的长年、这也就是所谓“闰年”;有不带闰月的短年、这也就是所谓“平年”。人们过的年份,或长或短,其实没一个真正的“年”。这种“年”,就是我在前面反复提到的、我自己杜撰的称谓——“阴阳年”。太阳年当然不是这样,纯太阴年也不是这样,加入闰月,就是为了调整这种积月之年与太阳年的切近程度,这是所谓“阴阳合历”的核心内容。

好了,明白了闰月与“年”的这种关系,大家现在也就很容易明白了,眼下我们面临的问题,是一种选择:是选太阳年,还是选“阴阳年”?

事实上,现在研究殷商史和古代天文历法的学者,选的基本上都是“阴阳年”,即使像常玉芝女士这样,虽然表面上说“殷历年是太阳年”的学者,实质上也是把当时商人所过的“年”当作“阴阳年”看的,不然的话,她也就不会承认商人有闰月了。

不管是在殷商史研究领域,还是在甲骨卜辞研究方面,或是对中国古代天文历法的认识,与他们这些学科的专家相比,我都是十足的外行民科,也可以说是个实心儿的棒槌。尽管如此,既然这是一个求真求实的学术问题,既然我目前还不能很好地理解并且接受这些专家的看法,就还是想要按照自己的思索,谈谈自己的认识。

首先,我想先承认商代晚期以“祀周”为标志的太阳年是确实存在的,也是在社会上实际而且普遍地施行的。

关于这一点,只要看一看山西襄汾陶寺遗址发现的早期天文观测设施,我想大多数人应该能够理解,早在新石器时代晚期,先民就已经有了系统、具体和较高水平的天文观测,而这种设施的基本功能,就是观测太阳视运动的周期变化。基于这种状况,我们就有理由推断,商人完全有能力大致测定太阳视运动周期的时间长度,这也就是一个回归年的时间长度。所谓“大致”,就是像商人三十六旬“祀周”或三十七旬“祀周”所体现的,这一时间长度是在360天与370天之间,约略接近于一个太阳年的平均日数365又1/4天,上下变动的幅度,不过在五天左右,《尚书·尧典》所说“朞三百有六旬有六日”,虽不能说就是商人测知的太阳视运动周期,但却可以说二者相差不远。

在这一认知的基础上,再来看商朝后期有意地以三十六旬“祀周”与三十七旬“祀周”相互间隔、交替配置的做法,就不能不承认,这是在按照太阳视运动周期的长度来调整“祀周”的长短。这样做,一是因为商人尚且无法准确地测知太阳视运动周期的长度,二是因为商人的“祀周”是以“旬”为基本单位,依“旬”设置的“祀周”只能这样调配。

假若商朝后期确是如此,那么,在这一王朝的前期,他们也理应过同样的太阳年。这是因为所谓“阴阳年”是一个远比“太阳年”复杂的纪时体系,在古时,也有更多的合理性,若是商朝前期就已经进入了“阴阳年”阶段,那么一般是没有到了商朝后期反而又倒退回太阳年的理由的。

按照我们今天一般理解的太阳年体系,譬如中国和世界上很多国家共同使用的所谓“公历”,虽然也有“月”,作为“年”的下一级纪时单位,但这种“月”只是大致参照月球公转周期对“年”所做的十二等分,其每个月的月首可以是“月相”变换周期中的每一天,同月亮的圆阙状况、也就是所谓“月相”完全没有固定的对应关系。

但“月”本来的涵义并不是这样,起初它本来是以月球公转周期、也就“月相”变化周期的时长为基准的一个纪时单位。按照这一初始涵义,标准的太阳年,是根本无法兼容月份的。这体现为:第一,太阳年的时长不是月长的整倍数,所以一年中一定会存在不完整的“月”,而且往往要有不止一个这样的“月”;第二,太阳年的岁首,不可能与一年开头的正月的月首重合。

那么,这又意味着什么呢?——这意味着如同前文所说,真正的太阳年根本不必设置闰月,也不会设置闰月;这更意味着商朝的“月”,很可能与现在大家熟知的太阳年、也就是所谓公历完全不同,即它与“年”之间很可能是另外一种匹配关系。

事实上,研究殷商甲骨卜辞的专家们,在这一方面,早就做过很清楚的总结和表述,即商人每“祀”、这也就是我所认为的商人每“年”的岁首,是启始于祭祀上甲的甲日,而不是正月的朔日或是腓日。

了解到这一情况,我们就很容易理解,在商人的太阳年里,其岁首与正月初一是不一定会处在同一个日子的;换句话来说,显而易见,除了个别的巧合之外,它的正月大多是不完整的,可能开始于初二以后的每一个日子。这种情况表明,除了年终的最后一个“月”之外,其每年开头的第一个月很可能也是不完整的。前面我说商人一年中往往会有不止一个不完整的“月”,就是基于这一点。

在这种情况下,商人的太阳年,是无法贴切地以年统属月份及月份下面的每一个日子的,即商人用历中的月份,并没有都被完整地纳入这些月份所对应的太阳年,这可以说是在施行一套与太阳年约略对应并相互平行的太阴年体系。实际的做法,应该是在太阳年的时间轴上,配入每一个具体日子所在的月。譬如太阳年岁首甲日所在的月份,即为一月。这个甲日可能是初一,也就是朔日,但更有可能是初二以下的任意一个日子,当然也可能是十五,或者三十,也就是望日或者晦日。

像这样思考商朝“年”、“月”之间的关系,可以让我们对商人所谓闰月做出另外的解释。

关于商朝所谓闰月,现在通常认为有两种形式。一是年终置闰,体现为这一年有十三月,甚至十四月,即所谓“年终置闰”;二是设在一年中间的某个月,其做法,是重复某月份的名称,如连着有两个四月、五月之类,即所谓“年中置闰”。

关于商人闰月的综合性研究,较早的学者,可以举述陈梦家先生为代表;晚近以来,则可以举述常玉芝女士为代表。陈梦家先生以为,大致来说,迄至武丁时期,商人一直实行年终置闰,自祖庚、祖甲以后,始改行年中置闰。常玉芝女士后来提出的看法,是认为“殷代有年终、年中两种置闰方法,早期的武丁、祖庚时期多见‘十三月’的年终置闰,但也有不少年中置闰的例子,……晚期的黄组卜辞的时代仍有年终置闰是没有问题的,晚殷铜器铭文中的‘十三月’、‘十四月’的记录就是明证;……由此看来,在整个殷商时期,年终置闰法和年中置闰法是并行的,根据早期卜辞中‘十三月’出现的较多来看,可能早期行年终置闰较多一些。”所谓后来者居上,就对客观材料的总结归纳而言,常玉芝女士工作,自然较陈梦家先生更为完善。

归纳他们的研究结果,关于所谓“闰月”的认定,我想可以概括出如下两个要点:所谓年终置闰,从表面上看起来,似乎是有清楚证据的,即“十三月”或“十四月”记录的存在。所谓年中置闰,是通过一些时序连续的卜辞干支,发现有些属于同一月份的干支,无论如何也容纳不到一个月之内,这意味着同样的月份名,譬如都是M月,实际是指两个不同的月份,故其中后面的那个M月,只能是“闰”前面那个月份,即后世很晚的时候才有的称谓——闰M月。

下面,我想先从后一点谈起,谈谈我对这一问题的疑惑。

这里首先令我滋疑的是,如前所述,所谓闰月,是指在正月至十二月之外所增多出来的那一个月的意思,这是缘自“闰”的本义,即表述“增多出来”的意思。缘此,称作“十三月”、“十四月”,固然可以表述这一语义,可若如前所示的例证,要是在M月之后再多增出个一模一样的M月,单纯看月份名称,并不能体现这一重“闰”的语义。

另外,两个一模一样的M月,在独立纪事时,这个闰月同与它同名的正常月份,也根本没有办法相互区别,这有违基本的人情事理,会给各个方面的社会行为,造成很大混乱。我认为,那些与世隔绝、困守书斋的书生,或许可以这样想,但对多少有过一点儿实际社会工作和社会交往的人来说,都实在是难以设想的事情——因为这样一来事儿就没法办了。

过去罗振玉先生在研究殷墟卜辞的闰月时,总结传世文献所见闰月的称谓方式,称“古时遇闰称‘闰月’,不若后世之称‘闰几月’”。遇闰只称“闰月”这种称谓形式,等于直接标明这个月就是多出来的那个月份。检核《春秋》以迄《后汉书》等史籍,可证罗振玉先生所言不诬。通看并观后世对闰月的称谓形式,愈觉商人若是以这样的形式来做年中置闰实在不合乎情理。

其次是若如常玉芝女士所云,商人同时并行年终置闰法与年中置闰法,显然很不合理的。这是因为与年终置闰法相比,年中置闰法可以调节冬至等各个太阳视运动节点与特定月份的关系,譬如可以将冬至固定在十一月。这对人们按照月序来安排生产生活具有重要作用,相比之下,年终置闰法要落后很多。所以,在一个稳定的朝代之内,一旦采用年中置闰法之后,是很难想象其还会混杂着行用年终置闰的制度。同时,在同一王朝的同一时期,若是并行有年终置闰与年中置闰两种方式,那么,他们对多增出来的这个闰月,理应采用相同的称谓方式,即若年中增置的闰月,是采用重复上一月月名的方式,那么年终增置的闰月,也应采用同样的方式,只是称作“十二月”。像现在我们看到的这样,忽此忽彼,在实际应用中也必然会给人们造成很大的困惑。

若是变换一下思路,按照我的设想,即把商人的“月”,看作是另一套与太阳年平行的太阴年纪时单位,那么,商人的十三月就可以解作一个太阳年中在年末所赶上的第十三个月,如前所述,就像年初的正月大多并不会是一个完整的“月”一样,这第十三月通常也是不完整的,即有头无尾:一个月还没过完,就进入了下一年;这个月的后半月,成了下一年的正月。

按照这样的思路,也能更为合理地解释,为什么他们的一年会有十四个月的时候:即在三十七旬一祀的年头,岁首之日赶在了一个月的月末,这样,这一年的正月便只过了寥寥几天,而最后一个月十四月,也只过了这个月开头的三两天。说是十四个月,实际只是比十二个月多了十来天。

不然的话,按照现在通行的解释,说商朝人行用的是我讲的那种“阴阳年”,看到有十四月的记录时,便以为这一年设置了两个闰月,我觉得这是很难说得通的。因为当时由三十六旬或三十七旬所构成的周祭制度,已明显体现出商人对太阳年的认识已经比较清晰,如常玉芝所云:“其历年长度的平均值已接近于一个回归年的日数了。”在这种情况下,怎么可能出现因失闰而需要在一年中增置两个闰月的情况?这实在太不可思议了。

虽然按照这样的解释,还存在一些不易解释的现象,例如在西周早期的叔夨方鼎、邓公簋以及其他个别西周晚期或春秋早期的铜器铭文中还可以见到“佳十又四月”的记述形式,这显示出在较晚的阴阳合历体系中确实可以出现较十二个月增多两个月的情况,这看似同我上面的说法直接抵触,但综合考虑前述各项情况,我觉得这是在“阴阳年”体系下,由于以月积年体制的强化凸显,十二个月一年这种纪年形式的普遍化和凝固化,纔会在特定地区和时代偶然出现的个别现象,当时自有其特殊缘由,而这并不一定会具有一般性的意义。与此相关的是,传世文献中还有一些记述,显示春秋中期以后似乎还有“再失闰”的现象,这好像可以左证叔夨方鼎、邓公簋以及其他个别西周晚期或春秋早期铜器铭文中“佳十又四月”铭文的合理性,但已有学者指出,这是一种基于错误岁首做出的错误推算,实际上并无“再失闰”的事情发生。至于殷墟卜辞所显示的一年当中看似有两个一模一样的“M月”的情况,疑云重重之下,我想研究者或许应该从另外的角度尝试着对它做出新的解释,不过现在我还没有找到合适的途径。

当然,这只是我综合考虑相关情况,对商人之“年”、“月”关系所做的一个很初步的推测。这样的想法,似乎从未有人提出过,很有些“非常异议可怪之论”的味道,也许有人觉得就是彻头彻尾的“非常异议可怪之论”,甚至是无稽之谈。但上面我讲的那些疑惑,是我个人在传统的认识中无法找到解答的,所以才重新做出思考,有了这样一些极其初浅的认识。在这里,把它讲出来,主要是想求得有识学人的指教,同时也希望有更多的人来深入探索与此相关的各项问题。

我们研究历史问题,由于资料的限制,得出正确的认识,往往是一个漫长而又复杂的过程。在这一过程中,囿于既有的思路,往往会造成认识的盲区,而换一个思路,变一个角度,或许就可以走出盲区的阴影,极大地改变旧有的认识。我经常对学术界通行的成说提出一些不同的看法,在认识方法上,就是基于这样的考虑,希望各位朋友能够理解。

虽然没有什么直接的证据,但我仍然可以从一些相关的现象中找到对自己这种想法的印证。

其中之一是继商而兴的周人,从西周初年起,即极重所谓“月相”或“月分”,这在西周铜器铭文中有清楚的体现,而这恰与殷墟卜辞中从未发现同类记录的情况形成鲜明的对照。结合商人行事特别注重甲乙丙丁等天干组成的旬制,其每一祀、也就是每一年都是启始于旬的首日甲日而不是月初朔日的情况,我想有理由推测,这种截然不同的变化,或许正是同商人之“月”与“年”并没有能够融合为同一个体系有关。

其中之二,是周人比较完备的纪时形式,通常是“年序—月序—月相或月分—干支日序”这样的格式,如“佳王十又二年三月既望庚寅”。其实质性意义,在于以年统月,以月统日。这样的载录形式,与商代铜器铭文和殷墟卜辞所见商人对年、月、日关系的表述,形成鲜明的对比:商人是先讲记日的干支,再在相关纪事后附带补充说明一下这个日子属于“某月”或“才某月”——这意味着很可能只是这个日子摊在了这个外来的月份,而不是特定月份下面统属的一个日子。这样的情况,当然也可以在一个侧面,印证我的想法。

好了,上面绕了一大圈儿,罗里罗唆地讲了很多话,不外是想更加具体、更加实在地说明,古人以“岁”称“年”,是有商朝行用太阳年这样一个切实的基础。不过,这只是我从事学术研究喜欢刨根儿问底儿鑚牛角尖儿,才想要从这一方面找到缘由。其实即使依从现在学术界的通行说法,以为商朝行用的是“阴阳年”,也并不妨碍因以“戉”断轨而以“岁”名“年”的推想。这是因为所谓“阴阳年”也是以太阳年为主而硬往上添凑“太阴”、也就是月份,故“阴阳年”的时长虽然较太阳视运动周期有相当程度的偏差,可也差之不甚久远,约略地讲,仍然可以用“岁”来体现这一时间长度。

最后回到这次我们浙江省博物馆展出的这件铜钺上来,看看这件铜钺表面的图案与年岁之“岁”更加具体的关联。在载录我们这次展出文物的图册《越王时代——吴越楚文物精粹展》上,我们馆里的研究人员介绍说,铜钺正面表面“下部以弧形边框底线代表狭长的轻舟,上坐四人,头戴羽冠,双手持桨,奋力划船”。这样的解说,简明扼要,非常得当。

若是按照我在前面对“钺”与“岁”关系的解释以及“岁”字的太阳年本义,那么,这四个奋力划船的羽人,未尝不可以视作四时之神的形象。《尚书·尧典》里有羲仲、羲叔、和仲、和叔“四子”,分主四时,即可视作这四时之神的真身。如前所述,所谓“四时”是指一个太阳年回归周期中的四个阶段,因而由这四个羽人划进的轻舟,也就表征着日轮的运行,表征着一个流动着的完整的太阳年。

大家还记不记得我在前面提到的《尔雅》云“唐虞曰载”的说法?我想,这个“载”不妨理解为日轮乘车在天上运转历程中的一个轮回周期。车载是载,舶载也是载,因此,循四时以成一“载”,就是这件铜钺表面图案的象征意义。“载”是太阳年,“祀”也是太阳年,因而这也就是郭璞注释《尔雅》“祀”字所说“取四时一终”之意也。我们看东汉人蔡邕《独断》释“载”字语义,谓“载,岁也,言一岁莫不覆载,故曰载也”,又晋人郭璞注《尔雅》也称“载,取物终岁更始者也”,明此“载”与“岁”的同义异名关系,此尤可见这件铜钺与“年岁”之“岁”的内在关联。

好了,我的话,就讲到这里为止,不知大家觉得我讲的有没有那么一点儿道理?

欢迎分享转载 →太阴纪 辛德勇:说岁释钺谈天道——由浙江省博物馆展出的铜钺讲起